24 038 Todesfälle mehr als in den Jahren 2016 bis 2019

24 038 Todesfälle mehr als in den Jahren 2016 bis 2019

Im Dezember 2020 sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen mindestens 106 607 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 29 % beziehungsweise 24 038 Menschen mehr als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im Dezember verstorben waren. Im November 2020 lagen die Sterbefallzahlen nach aktuellem Stand 12 % über dem Durchschnitt der vier Vorjahre. Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen für das Jahr 2020 hervor. Mehr als 100 000 Sterbefälle in einem Dezember gab es zuletzt im Jahr 1969. Damals waren die Sterbefallzahlen im Zuge der Hong-Kong-Grippe erhöht und es wurden 109 134 Sterbefälle gezählt. Beim Robert Koch-Institut wurden für Dezember 2020 insgesamt 20 043 Todesfälle von Personen gemeldet, die zuvor laborbestätigt an COVID-19 erkrankt waren.

Sterbefälle in Sachsen im Dezember mehr als verdoppelt

Besonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen weiterhin in Sachsen. Schon im November waren die Sterbefallzahlen hier deutlich erhöht (+39 %). Im Dezember hat sich die Zahl der Sterbefälle bezogen auf den Durchschnittswert der vier Vorjahre mehr als verdoppelt (+103 % oder 4 999 Fälle). In Brandenburg (+48 % oder 1 353 Fälle), Thüringen (+42 % oder 1 085 Fälle), Bayern (+33 % oder 3 927 Fälle), Hessen (+33 % oder 1 912 Fälle) und Sachsen-Anhalt (+32 % oder 918 Fälle) lag die Zahl der Sterbefälle im Dezember 2020 ebenfalls mindestens 30 % über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

Schwache Grippewelle, Sommerhitze und Corona-Wellen prägen den Jahresverlauf

Der Jahresverlauf der Sterbefallzahlen war im Jahr 2020 durch verschiedene Sonderentwicklungen geprägt. In den ersten drei Monaten des Jahres lagen die Sterbefallzahlen unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre. In der typischen Grippezeit am Jahresanfang waren die Sterbefallzahlen nicht so stark angestiegen wie in den Jahren 2017 oder 2018, als die Auswirkungen der Grippewellen vergleichsweise deutlich waren. Im gesamten April lag die Zahl der Gestorbenen dann 10 % über dem Durchschnitt der Vorjahre. Gleichzeitig war ein Anstieg der COVID-19-Todesfälle zu beobachten. Als diese zurückgingen, bewegten sich ab Mai auch die Sterbefallzahlen etwa auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Im August waren sie wieder erhöht. Dieser Effekt tritt im Sommer häufig auf und ging auch in diesem Jahr offenbar auf eine Hitzeperiode zurück. Auch im September waren die Zahlen noch leicht erhöht. Die Differenz der Sterbefallzahlen zum Durchschnitt der Vorjahre ist dann ab Mitte Oktober erneut angewachsen. Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvor laborbestätigt an COVID-19 erkrankt waren, stieg zeitgleich an.

Gesamtzahl der Sterbefälle 2020 gestiegen

Gesamtzahlen eines Jahres bilden jeweils einen kompletten Saisonverlauf ab und werden üblicherweise als Zeitreihe sowie im direkten Vergleich zum jeweiligen Vorjahr eingeordnet. Insgesamt wurden für das Jahr 2020 bislang 982 489 Sterbefälle von den Standesämtern an die amtliche Statistik übermittelt. Gegenüber 2019 ist die Zahl der Sterbefälle damit um mindestens 42 969 oder 5 % gestiegen. Dieser Anstieg ist zum Teil auf kalendarische sowie demografische Aspekte zurückzuführen: 2020 war ein Schaltjahr, sodass sich durch den zusätzlichen Tag ein Anstieg um etwa 3 000 Fälle gegenüber dem Vorjahr ergibt. Wenn man außerdem den bisherigen Trend zu einer steigenden Lebenserwartung und die absehbaren Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt, wäre ohne Sonderentwicklungen ein Anstieg um etwa 1 bis 2 % für das Jahr 2020 zu erwarten gewesen.

Die gestiegenen Sterbefallzahlen im Jahr 2020 sind größtenteils auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen zurückzuführen. Insgesamt starben mindestens 576 646 Personen in dieser Altersgruppe (+41 152 Fälle oder +8 % im Vergleich zu 2019). Die Zahl der ab 80-Jährigen dürfte im Laufe des Jahres nach Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberechnung um etwa 4 bis 5 % zugenommen haben. Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen liegen etwa auf dem Vorjahresniveau (+1 817 Fälle).

Anstieg der Sterbefallzahlen in anderen europäischen Ländern noch deutlicher

Im europäischen Vergleich sind die Sterbefallzahlen in einigen anderen Ländern 2020 deutlicher angestiegen als in Deutschland. Das Statistische Amt Belgiens (Statbel) berichtet von einem Anstieg der Sterbefälle um 17 % im Vergleich zum Vorjahr (etwa +18 000 Fälle). Für England und Wales gibt das Office for National Statistics (ONS) derzeit einen Anstieg der Sterbefälle um etwa 15 % im Vergleich zum Vorjahr an (+77 000 Fälle), was dem zweithöchsten Anstieg von Sterbefallzahlen seit 1940 entspricht. Die Sterbefallzahlen in Schweden sind nach derzeitigem Stand im Vergleich zum Vorjahr um 11 % oder etwa 9 300 Fälle gestiegen. Statistik Austria meldet einen Zuwachs der Sterbefallzahlen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre um etwa 11 % oder 9 000 Fälle. Das nationale Statistische Amt Frankreichs (Insee) berichtet von 7 % erhöhten Sterbefallzahlen im Vergleich zum Vorjahr (+ etwa 45 000 Fälle). Die Europäische Statistikbehörde Eurostat hat für viele europäische Länder insbesondere im Frühjahr und im Herbst erhöhte Sterbefallzahlen festgestellt.

Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:

Eigene Auswertungen der Sterbefallzahlen sind auf Basis der Sonderauswertung „Sterbefälle – Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten, Altersgruppen, Geschlecht und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2021“ möglich. Ab 2020 werden erste vorläufige Daten dargestellt. Bei den vorläufigen Daten handelt es sich um eine reine Fallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern ohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.

Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und Unterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind aktuelle Aussagen zur Zahl der Sterbefälle derzeit mit einem Verzug von etwa vier Wochen möglich. Durch die verzögerten Meldungen werden sich die vorliegenden Ergebnisse für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung des Meldeverhaltens aus der Vergangenheit noch um schätzungsweise 1 % (etwa 10 000 Fälle) erhöhen.

Anhand der vorläufigen Sterbefallzahlen lassen sich Phasen der Übersterblichkeit im Laufe eines Jahres identifizieren. So werden direkte und indirekte Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Sterbefallzahlen zeitnah sichtbar. Hierfür wird – auch von der europäischen Statistikbehörde Eurostat – ein Vergleich zu einem Durchschnitt von vier Vorjahren herangezogen, um das unterschiedliche Ausmaß von saisonal wiederkehrenden Effekten (z. B. durch Grippe- oder Hitzewellen) zu berücksichtigen. Auch der Trend zu einer steigenden Lebenserwartung und der steigende Anteil älterer Menschen wirken sich auf die zu erwartende Anzahl an Sterbefällen aus. Beides kann in diesem Vergleich nicht einberechnet werden.

Ab März 2020 lassen sich die Zahlen nur vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie interpretieren. Neben der Vermeidung von COVID-19-Todesfällen können die Maßnahmen auch dafür gesorgt haben, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht werden, was sich ebenfalls auf die Differenz zum Durchschnitt auswirkt. Rückgänge oder Anstiege bei anderen Todesursachen können ebenfalls einen Effekt auf die gesamten Sterbefallzahlen haben. Über die Häufigkeit einzelner Todesursachen können die Sterbefallzahlen jedoch keine Auskunft geben.

Für die abschließende Einordnung der Sterblichkeitsentwicklung des Jahres 2020 werden die Sterbefälle noch ins tatsächliche Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt, um beispielsweise auch den Alterungsprozess der Bevölkerung adäquat einzubeziehen. Die dafür erforderlichen endgültigen Ergebnisse inklusive aller Nachmeldungen werden Mitte des Jahres 2021 vorliegen. Das Schätzwert-Intervall für einen erwartbaren Anstieg der Sterbefallzahlen ergibt sich aus durchschnittlichen Veränderungen der Vorjahre, Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberechnung und der Berücksichtigung des zusätzlichen Tages im Schaltjahr 2020.

Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag, nicht auf das Meldedatum. Da die gemeldeten COVID-19-Todesfälle vom RKI nach Sterbetag ebenfalls mit einem Verzug von vier Wochen veröffentlicht werden, ist ein zeitlicher Vergleich mit den vorläufigen Gesamt-Sterbefallzahlen möglich. In dieser Auswertung des RKI sind COVID-19-Todesfälle nicht dargestellt, für die keine oder unplausible Angaben zum Sterbedatum übermittelt wurden.

(Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell)

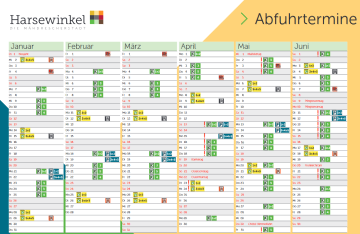

Wer seinen Termin heute verpasst, muss sich zwei neue Termine holen

Wer seinen Termin heute verpasst, muss sich zwei neue Termine holen

Anmeldungen aufgrund der Coronapandemie grundsätzlich schriftlich durchführen

Anmeldungen aufgrund der Coronapandemie grundsätzlich schriftlich durchführen

24 038 Todesfälle mehr als in den Jahren 2016 bis 2019

24 038 Todesfälle mehr als in den Jahren 2016 bis 2019

Das was? Na, das Spöggsken!

Das was? Na, das Spöggsken!