Auch wenn bereits ein großer Anteil der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft ist, bleibt der Infektionsschutz bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, ein wichtiges Thema. Die Wahlämter des Kreises Gütersloh und seiner Kommunen haben in den vergangenen Wochen viel Zeit investiert, das im letzten Jahr angewendete Hygienekonzept für den Wahlsonntag auf den neuesten Stand zu bringen. Für den Schutz der Wähler, aber auch der ehrenamtlichen Wahlhelfer, die am Sonntag im Einsatz sind, haben sie viele der bewährten Maßnahmen übernommen.

Die aktualisierte Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW, die seit dem 20. August gilt, sorgte für Rechtsklarheit beim Infektionsschutz am Wahlsonntag. Die Wichtigste: Wählerinnen und Wähler müssen, wie inzwischen in Innenräumen gewohnt, eine medizinische Maske tragen. Einem Wähler, der sich jedoch partout nicht an die Maskenpflicht halten will, kann der Wahlvorstand eine Wahl ermöglichen, wenn dies unter Beachtung des Infektionsschutzes möglich ist; andernfalls kann er ihm die Teilnahme an der Wahl verwehren. Beim Kreis setzt man jedoch darauf, dass alle Wähler so vernünftig sind, sich und andere nicht zu gefährden und für die paar Minuten der Stimmabgabe die Maske aufzusetzen.

Nur mit der Umsetzung der Maskenpflicht war es in der Vorbereitung für die hiesigen Wahlämter im Kreishaus und in den 13 Rathäusern im Kreisgebiet bei weitem nicht getan. Alle Vorkehrungen und Maßnahmen zum Infektionsschutz wurden wie bei den zurückliegenden Kommunalwahlen vom Wahlamt des Kreises in einem mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Muster-Hygienekonzept zusammengefasst, das Grundlage für die Konzepte in den Rathäusern war. In diesen ist neben den bekannten Maßnahmen wie Hinweisschildern, Bodenmarkierungen und Laufrichtungspfeilen zur Abstandswahrung, einer guten Durchlüftung oder Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten zum Beispiel auch festgelegt, dass für die Stimmabgabe entweder Kugelschreiber ausgegeben und wieder desinfiziert oder – einige Kommunen haben dies aufgegriffen – der Wähler einen Kugelschreiber erhält, den er nach dem Ankreuzen des Stimmzettels mit nach Hause nehmen kann. Aber auch die Benutzung eines eigenen Schreibgerätes ist grundsätzlich erlaubt.

Die 2020 bewährte Idee einer ‚Tisch-Insel‘ in der Raummitte soll ebenfalls wieder zum Einsatz kommen. Diese wird, wo es räumlich möglich ist, in den Wahllokalen mit dem vorhandenen Mobiliar, zum Beispiel in den Klassenräumen von Schulgebäuden, aufgebaut; die Wähler bewegen sich nach dem Eintritt in den Wahlraum also im ‚Kreisverkehr‘ und vermeiden so Begegnungen. Und in der ‚Insel‘ sitzen die Wahlhelfer und sorgen für den reibungslosen Ablauf der Stimmabgabe, entweder hinter Plexiglas oder, wenn am Platz die Abstände untereinander und zu den Wählern gewahrt werden, auch ohne Maske. Mit Rücksicht auf den mehrstündigen Einsatz der ehrenamtlichen Wahlhelfer erlaubt dies die aktuelle Coronaschutz-Verordnung als Ausnahme.

Damit im und vor dem Wahllokal alle Schutzvorkehrungen beachtet werden, sorgt neben einem gegebenenfalls verstärkten Ordnereinsatz auch ein weiterer Wahlhelfer für einen coronagerechten Ablauf, vom Einhalten der Maskenpflicht und der Abstände bis zur Zutrittsregulierung im Wahllokal, damit es dort nicht zu voll wird. Die 3G-Regel, das heißt die Zugangsbeschränkung auf geimpfte, genesene oder getestete Personen, gilt jedoch bei der Bundestagswahl nicht.

(Text- und Bildquelle: Referat Presse – Kreis Gütersloh)

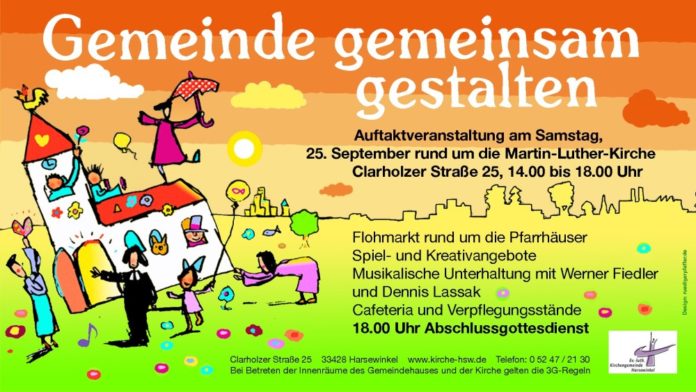

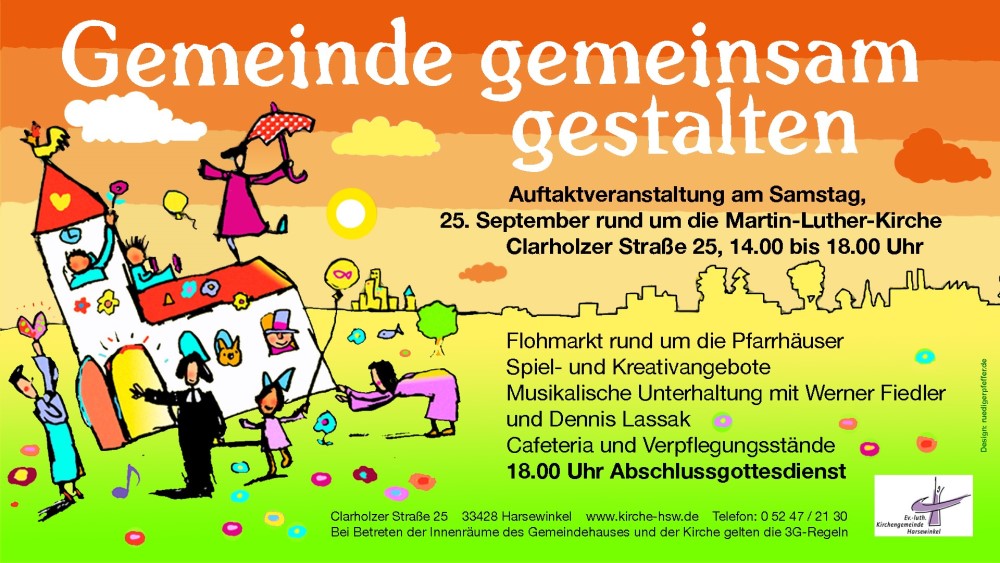

Unter dem Thema „Gemeinde gemeinsam gestalten“ lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, den 25. September, rund um die Martin-Luther-Kirche in Harsewinkel ein. Von 14 bis 18 Uhr stellen sich die Gemeindegruppen und Einrichtungen mit verschiedenen Kreativ- und Spielangeboten vor. Für Kinder und Familien findet ein Flohmarkt statt. Werner Fiedler wird mit seinem Saxophon im Außengelände und Dennis Lassak mit Kaffeehausmusik im Gemeindehaus den Nachmittag musikalisch begleiten. Um 18.00 Uhr findet der Abschlussgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche statt. Bei Betreten der Innenräume im Gemeindehaus und in der Kirche gelten die 3G-Regeln.

Unter dem Thema „Gemeinde gemeinsam gestalten“ lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, den 25. September, rund um die Martin-Luther-Kirche in Harsewinkel ein. Von 14 bis 18 Uhr stellen sich die Gemeindegruppen und Einrichtungen mit verschiedenen Kreativ- und Spielangeboten vor. Für Kinder und Familien findet ein Flohmarkt statt. Werner Fiedler wird mit seinem Saxophon im Außengelände und Dennis Lassak mit Kaffeehausmusik im Gemeindehaus den Nachmittag musikalisch begleiten. Um 18.00 Uhr findet der Abschlussgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche statt. Bei Betreten der Innenräume im Gemeindehaus und in der Kirche gelten die 3G-Regeln.

Das aktuell letzte Konzert in diesem Jahr steht vor der Tür. Am 25.09. und 26.09. geben „Wallenstein, Koeckstadt, Kropp & Koeckstadt“ den krönenden Abschluss der diesjährigen Saison.

Das aktuell letzte Konzert in diesem Jahr steht vor der Tür. Am 25.09. und 26.09. geben „Wallenstein, Koeckstadt, Kropp & Koeckstadt“ den krönenden Abschluss der diesjährigen Saison.

Im Rahmen der Woche zur seelischen Gesundheit vom 28. September bis zum 8.Oktober sind in der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BIGS) vielseitige, kostenfreie Informationsmaterialien zum Thema ‚seelische Gesundheit‘ erhältlich.

Im Rahmen der Woche zur seelischen Gesundheit vom 28. September bis zum 8.Oktober sind in der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BIGS) vielseitige, kostenfreie Informationsmaterialien zum Thema ‚seelische Gesundheit‘ erhältlich.

Infizieren sich Angestellte bei der

Infizieren sich Angestellte bei der

Am 14. August 2021 startete der 5. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit im polnischen Zielona Góra unter dem Titel „Geht doch! Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“ zur diesjährigen Weltklimakonferenz in Glasgow. Die Klimapilgernden ziehen auf ihrem Weg von Polen durch Deutschland, die Niederlande und England nach Schottland unter anderem durch folgende Städte: Zielona Góra – Forst (Lausitz) – Cottbus – Leipzig – Halle (Saale) – Göttingen – Detmold – Bielefeld – Münster – Enschede – Amersfoort – IJmuiden – Newcastle-upon-Tyne – Edinburgh – Glasgow. Am 29. Oktober 2021 erreichen sie nach 77 Etappen und 1.450 Kilometern Glasgow.

Am 14. August 2021 startete der 5. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit im polnischen Zielona Góra unter dem Titel „Geht doch! Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“ zur diesjährigen Weltklimakonferenz in Glasgow. Die Klimapilgernden ziehen auf ihrem Weg von Polen durch Deutschland, die Niederlande und England nach Schottland unter anderem durch folgende Städte: Zielona Góra – Forst (Lausitz) – Cottbus – Leipzig – Halle (Saale) – Göttingen – Detmold – Bielefeld – Münster – Enschede – Amersfoort – IJmuiden – Newcastle-upon-Tyne – Edinburgh – Glasgow. Am 29. Oktober 2021 erreichen sie nach 77 Etappen und 1.450 Kilometern Glasgow. Das was? Na, das Spöggsken!

Das was? Na, das Spöggsken!